気候モデルによる過去の気候の再現と将来予測

Earth System Modelling Approach

地球科学の古気候(paleoclimate)研究分野は、過去の気候環境を復元しその変動メカニズムを明らかにすることを目的に、大いに発展してきています。我々はコンピューターシミュレーション(気候モデリング)の手法を用いて地球史上の過去の気候の再現にも取り組んでいます。現在の我々が生きている時代の気候状態がどれほど普遍的それとも特異なのか、がわかることが期待されますし、気候モデルの検証もめざしています。現在と気候が大きく異なる過去や将来にも通用するモデルとして、大気や海洋の他,植生や氷床などの変動も取り扱える気候モデル(下図)の作成に取り組み、過去、現在、将来の気候に関する数値実験を行なっています。

ここでは、寒冷な氷河期のような状態と氷がほとんどないような温暖な状態を行き来するような気候変動や、逆に現在よりずっと温暖化したような気候状態になる状況を見てみましょう。ところで氷河期といっても2種類あり、メカニズムが全く異なること、が明らかになりつつあります。1つめは数億年ごとの変動で、大陸氷河(以下、氷床)が広範囲に存在している時代とほとんどまったくない時代があります(氷河時代と無氷河時代の交代)。 2つめは、石器時代の人類が生きていたことで知られているもので、実は最近の百万年間は数万年から10万年ごとに繰り返し起こっています。現在は、南極とグリーンランドに氷床が存在しているので、「氷河時代の中の間氷期」ということになります。さらに地球温暖化が進行すると、もう氷床などすっかりなくなる時代になるかもしれません。ここでは、氷期間氷期サイクルや地球温暖化の数値実験/解析をとくに氷床、植生、そして大気大循環に注目して行なった最近の研究をまとめます。

氷期間氷期サイクルのメカニズム

10万年周期の氷期間氷期の気候変動は約2万年・約4万年周期の地球軌道変動が地球気候システムとくに氷システムによって変調されて生じると今では広く考えられており、原因となっている地球軌道変動は提唱者の名を冠してMilankovitchフォーシングとも呼ばれています。近年、氷床コアから大気中二酸化炭素濃度(CO2)が氷期サイクルと同調して変動していることが知られ、氷期サイクルは炭素循環と関連することも示唆されています。このように氷期サイクルの原因におけるMilankovitchフォーシングとCO2

の役割、および、これらが氷期サイクルを引き起こすメカニズムはまだあきらかではありません。これまで用いられてきたモデルは数学的見通しのよいシンプルな簡大気モデルを結合した2次元の氷床モデルでしたが、ここでは、フォーシングやフィードバックメカニズムは大気大循環モデルを用いて見積もり(図1a)、氷床変動を3次元氷床力学モデルを用いることで、現実的な再現に成功することができました(図1c,図2)。さらに、外力の与え方を変えたりパラメタを変えて、メカニズムの解明を試みるような研究を行なっています。(図3)

40万年前 20万年前 現在

図1 a:大気大循環モデルによる気温変化の見積もり 図2 最後の氷期(2万年前)の氷床分布

(赤:軌道要素の影響 青:CO2の影響)

b:地質データによる過去の気候変動(SPECMAP)

c:モデルによる氷床変動の再現

図3 氷期一サイクルで計算された気温

赤線(現在を0にした横軸)と氷床体積

(現在からの海面水準の差、縦軸)の軌跡

(時計回り)。黒線は定常解

氷床変動再現のための氷床融解量モデルの改良

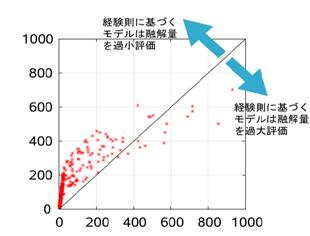

これまでは観測データに基づく経験則から氷床の融解量を求めるモデルが使われてきましたが、データの無い場所や異なった年代への適用性(温暖化予測や氷期の再現実験など)は疑問視されてきました。我々は、日射量・表面気温・蒸発熱等を考慮したより詳細な融解量モデルを開発し、大陸氷床上の融解量観測データが無い領域(北緯60度より南)で特に融解量が異なること、そしてその違いは融解量の大小に大きく依存することがわかりました(図4)。従来のモデルは短波放射が緯度によって異なることを考慮していなかったこと、高温域では過大評価する性質を元々持っていることが原因と考えられます。この結果は氷期氷床変動のより現実的な再現につながります。

図4 北緯40度から北緯60度での約2万年前

氷床の融解量[mm/month]

横軸:従来のモデル

縦軸:新しい詳細なモデル

温暖化に伴う植生分布の変化

上で紹介されている氷期や、現在話題になっている温暖化では、世界の気温降水分布が変わるため森林や草原などの植生分布が現在と違っている

ことが予想されます。しかしこれまでのモデル実験では植生分布は現在のものを使っていたため、そのような気候に合った植生の分布は実現できていませんでした。この問題を解決するため、我々は気温や降水量が変わると植生も自動的に変化する「動態植生モデル」を大気大循環モデルに組み込みました。その結果、より現実に合った温暖化・氷期のシミュレーションを行うことが可能になりました。

我々の最新の成果では、温暖化による植生分布の変化を表現することに成功しました(図5)。その結果では、ツンドラが森林に置き換わることで温暖化がさらに強化されます。また、それに伴って土壌炭素の分解も促進されるため、大気CO2濃度が上昇することで温暖化がさらに強化されることを示しました.

図5 左:産業革命前 右:二酸化炭素4倍増時

氷期における風と降水分布の再現

最後の氷期(約2万年前)では、降水や風も現在とは異なっていたことが地質データから部分的にわかります。例えば、東アジアの乾燥化や北アメリカ西岸の湿潤化が見られます(図6)。また、ダスト(大気中の砂塵)の量が多く、風の分布や陸面状態が現在と異なっていたことが示唆されます。氷期における降水や風などの分布をより詳しく調べるために、我々は大気海洋結合シミュレーションを行ないました。シミュレーションには温暖化気候と同じ大気海洋大循環モデルを利用し、氷期の時代の設定として低いCO2濃度や大陸上の氷床分布などを考慮しています。

シミュレーションの結果によりますと、全球平均の年間降水量は現在よりも7%も減少しますが、地質データでも見られましたよう北アメリカ西岸では地域的に降水が増加しており、亜熱帯の太平洋上などでもその傾向が見られます(図7)。地域的な降水の変動をより詳しく理解するためには、水蒸気を輸送する大気循環の変化を知る必要があります。例えば現在の夏季(図8左)では日本付近で湿った空気が南から運ばれて降水が多くなっています。一方で、亜熱帯太平洋上では水蒸気が集まりにくい循環のため、降水が少なくなっています。氷期(図8右)ではこのような循環が弱まる傾向にあり、それに伴って降水分布が変化していることがわかりました。このように、大気海洋結合シミュレーションは氷期の風や降水などの分布をを詳しく調べるのに有効です。

氷期と現在の差