地球シミュレータによる最新の地球温暖化予測計算について

はじめに

〜IPCC第4次報告書へ向けて〜

CCSR、NIES、FRCGCを中心とする合同研究グループでは、2007年にまとめられる予定のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)第4次報告書(AR4)への貢献を目指して、世界最高の解像度を持つ大気海洋結合気候モデルを開発し、地球温暖化の見通し実験を行いました。

IPCCは地球温暖化等の気候変動に関して科学的に得られた知見を評価し、世界各国の政策等に反映させることを目的として1988年に設立された政府間機構です。これまで3次にわたって報告書が取りまとめられています。

報告書は温室効果気体による気候変動の見通し、自然と社会経済への影響評価、およびその対策の評価の3つのテーマから構成されます。

われわれのグループは最初のテーマについて、最新の知見を提供すべく、研究を行っています。

地球シミュレータによる温暖化予測実験

大気中の二酸化炭素など温室効果気体の増加による地球の温暖化について、かねてより世界の各研究機関でコンピュータによる将来の気候変化見通し計算が行われています。このような計算では、大気・海洋を格子に分割し、その上で物理法則を近似して解くわけですが、この格子の細かさを解像度といいます。当然解像度を高く(格子間隔を細かく)するほど大規模なコンピュータ資源が必要となります。

従来は、大気が格子間隔300km、海洋が100km程度の解像度の計算しか行えませんでしたが、今回、世界最大規模のスーパーコンピュータである地球シミュレータを利用することにより、大気が100km程度、海洋が20km程度の、世界で最高解像度の地球温暖化の計算を行うことに成功しました。これにより、空間的により詳細な気候変化の検討が可能となったわけです。

計算は大きくわけて2種類行いました。ひとつは主目的である温暖化の予測です。二酸化炭素や他の温室効果気体の濃度をあたえてどれだけ気温が上昇し、気候がどう変化するかを予測します。

もうひとつは過去100年の観測された温室効果気体濃度等の変化をもちいて、20世紀の気候を再現するものです。これにより、予測に用いたモデルの性能を確認することができ、予測された温暖化時の気候変動の確からしさを評価することができるようになります。

予測計算の概要

温室効果気体濃度の与え方については、二酸化炭素濃度が現在の値で一定の場合と年1%の割合で漸増させた場合の比較(CMIP実験)と、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)により作成された将来のシナリオのうちの2つ(SRES実験)の2通りの実験を行いました。

2つのシナリオは、 1つは将来の世界が経済重視で国際化が進むと仮定したシナリオ「A1B」(2100年の二酸化炭素濃度が720ppm)、もう一つは環境重視で国際化が進むと仮定したシナリオ「B1」(2100年の二酸化炭素濃度が550ppm)です。

それぞれの実験について、より確からしい結果を得るために、様々に条件や設定を変え、延べ数百回もの計算を行いました。

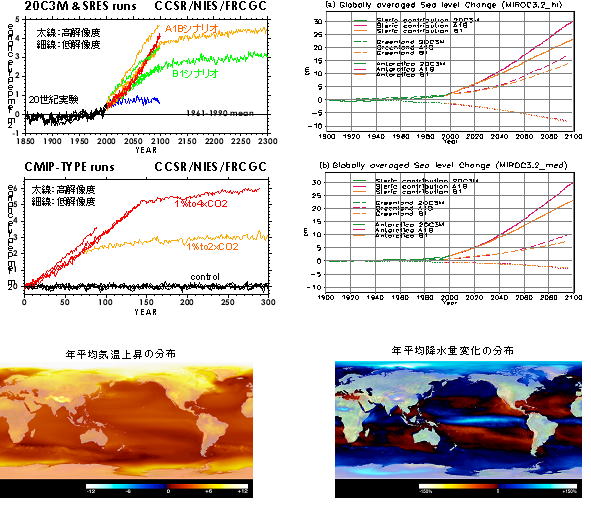

地球規模での予測結果

左上図は20世紀再現実験とSRES実験の全球年平均地表面気温の変化をシナリオと解像度ごとに示したもの、左中図は同様に漸増実験についての変化を示したものです。2071〜2100年で平均した全球平均気温は1971〜2000年の平均と比較して、B1で3.0℃、A1Bで4.0℃上昇となり、従来から得られている見通しと概ね同様の結果となりました。なお同じく降水量についてはB1で5.2%、A1Bで6.4%の増加となりました(注1)。

右上、右中図は全球平均した海面水位の変動を要因ごとに分けて示したものです。水温上昇にともなう密度変化の割合が大きく、全体として水位は上昇することがわかります。

左下図は気温上昇の、右下図は降水量変化の地理的分布です。気温上昇は北半球高緯度で大きく、海上に比べ陸上で大きいことがわかります。また、冬に気温上昇が大きいこともわかりました。降水量変化は、北半球中高緯度と南極で増加、熱帯・亜熱帯の一部で減少しています。

(注1)気温上昇量の絶対値の予測には大きな不確実性があることが知られているので注意が必要である。現在の世界のモデルの結果を総合すると、大気中二酸化炭素濃度を現在の2倍に固定した場合の気温上昇量は1.5〜4.5℃の幅があると言われている。我々の今回のモデルではこの値は4.2℃となっている。

解像度の違いによる計算結果へのインパクト

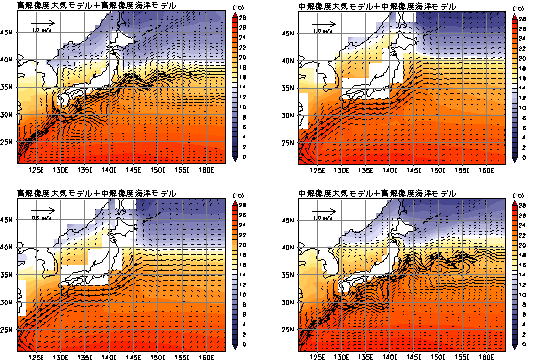

左右4枚の図はいずれも、計算された現在の日本付近の海面水温を色で、海流の流速を矢印で示したものです。ただし、大気側、海洋側の解像度をそれぞれ高解像度、低解像度に変更して計算を行いました。

まったく同じ方程式系を同じ条件を与えて解いていても、解像度が異なるだけでこれだけ異なった結果を示します。このような不確実性がモデルによる気候変動予測を難しいものにしています。

一般的にいって、解像度が高い程より細かい現象まで再現できるため、より確からしい結果をもたらすことが予想され、望ましいことではあります。しかし、その分計算機資源を余計に必要とすることになるため、むやみに解像度を上げることはできません。

この予測実験では世界最高レベルのスーパーコンピューターである地球シミュレータを用いることで、低解像度で非常に数多くの実験を行い、同時にこれまでにない高解像度でより精度の高い予測を行うことができました。

ちなみに、黒潮がこのように十分再現されるほどの高い解像度の気候モデルをもちいて温暖化予測実験を行ったのは世界でもはじめてのことです。その結果によると、温暖化すると黒潮の流速が約3割も速くなることがわかりました。地球温暖化の影響として気温上昇や海面水位の上昇のみならず、大規模な海流に対しても影響を与えうるということが具体的に示されたことになります。このことはひいては水産資源へも大きな影響を与えることになり、今後新たな研究が必要だといえるでしょう。

近年の気温上昇は温暖化のせいか?

〜気候モデルは20世紀の気温変化を

説明できるか?〜

20世紀の気候再現実験について 観測事実によれば、20世紀の100年間で地球の平均気温は約0.6度上昇しています。世界の各研究機関でコンピュータによる20世紀の気候再現実験が行われていますが、このような計算では、温室効果気体の増加など、観測された様々な気候変動要因をモデルの外から与えています。

従来は、情報不足のため、重要と考えられる気候変動要因の一部しか考慮されていませんでした。今回、不足している情報を収集・整備し、人間活動に伴って排出される煤などの炭素性エアロゾルの増加や、土地利用変化など、現状で考えられるほぼすべての気候変動要因を考慮した20世紀の気候再現実験を行いました。

計算の概要 モデルは低解像度(大気が300km、海洋が100km程度の世界的にも標準的な解像度)のものを用いました。 これは観測された平均地上気温の変動要因を推定するために、人為起源のみ、自然起源のみなど、気候変動要因を切り分けながら、20世紀を含む過去150年間という長い期間に対して、より多くの計算を行うためです。

不確実性の範囲を示すために、ほぼ同じ条件で何度か計算を繰り返し、その平均と幅を見る手法をアンサンブル実験といいます。

再現実験結果 中央上図はすべての気候変動要因を考慮した場合の地表気温を観測データと比較したものです。モデルは20世紀に観測された気温変動、すなわち、20世紀前半(1910〜1945年ころ)や近年(20世紀最後の30年程度)の昇温傾向を非常によく再現しています。

これに対して、一切の気候変動要因を考慮しなかった場合には、観測されたような気温変動は全く再現されませんでした。

近年の昇温傾向について 観測に見られる1970年以降の著しい昇温傾向については、人間活動に伴う気候変動要因のみ考慮した場合にはよく再現されていますが、自然起源の気候変動要因のみ考慮した場合には全く再現できていませんでした。

このことから、近年の温暖化傾向は人間活動に伴う気候変動に起因することが強く示唆されます。

20世紀前半の昇温傾向について 観測では20世紀前半の1910〜1945年ころにも昇温傾向が見られます。今回の計算によれば、人間活動に伴う気候変動要因のみ考慮した場合にはこれはほとんど再現されません。

一方、自然起源の気候変動要因のみ考慮した場合には観測に近い昇温傾向が再現されており、20世紀前半の昇温傾向は自然起源の気候変動に起因することが示唆されます。

期間ごとの気温変化の空間分布について 中央下図は20世紀前半、中盤、終盤の各期間について、温度変化傾向の地理的分布を各期間ごとに観測とモデルの結果を比較したものです。全球平均値のみならず、この地理的分布も観測と計算結果とでよく一致しています。

これらの結果から、我々のモデルは20世紀の気候変動をよく再現できる性能を持っていると自負しています。

日本の夏は暑く、悪天候増える

我々の行った温暖化見通し計算結果によると、2071〜2100年で平均した日本の夏(6・7・8月)の日平均気温は1971〜2000年の平均に比較してシナリオB1で3.0℃、シナリオA1Bで4.2℃上昇、同様に日本の日最高気温はシナリオB1で3.1℃、シナリオA1Bで4.4℃上昇となりました。また、日本の夏の降雨量は温暖化により平均的に増加するという結果でした(2071〜2100年平均で1971〜2000年平均に比較してシナリオB1で17%、シナリオA1Bで19%増加)。

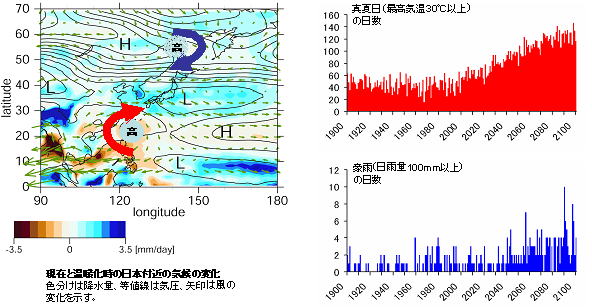

左図はその要因を説明するものです。温暖化に伴う熱帯太平洋の昇温と関係して日本の南側が高気圧偏差となり、これが日本付近に低気圧偏差をもたらすと同時に暖かく湿った南西風をもたらします。また、大陸の昇温と関係して日本の北側が上空で高気圧偏差となり、これが梅雨前線の北上を妨げることになります。このよると考えられます。言い換えれば、日本付近は梅雨時の気圧配置が長く続くようになるわけです。

一方、日本付近の真夏日の日数は平均的に増加し(右上図)、さらに、豪雨の頻度も平均的に増加するという結果となりました(右下図)。これは、平均的な降雨量が増加することに加えて、大気中の水蒸気量が増加することにより、一雨あたりの降雨量が平均的に増加することによると考えられます(注2)。

(注2)年々の自然のゆらぎが大きいため、必ずしも真夏日や豪雨が年を追って単調に増加するのではない。また、このことに関連して、特定の年(例えば2004年)の異常気象を地球温暖化と関連付けるのは一般に難しい。

気候感度推定の幅を狭める

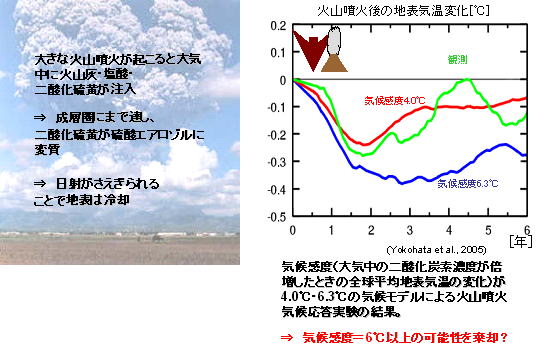

気候モデルによる温暖化予測の信頼性を確認するためには、モデルがどの程度現実を再現できるかについて調べる必要があります。同じように温室効果ガスを増加させた場合に温暖化の度合いが異なる2つのモデルについて、どちらがより現実を再現できるかについて調べました。モデルとしては、気候感度(大気中の二酸化炭素が倍増した場合の全球平均地表気温の変化)が4.0℃と6.3℃のものを用いて、1991年に起こったピナツボ火山(フィリピン)噴火後の気候変化を再現しました。大きな火山噴火が起こると大気中に火山灰・塩酸・二酸化硫黄が注入され成層圏にまで達し、二酸化硫黄が硫酸エアロゾルに変質します。硫酸エアロゾルが日射をさえぎるため、地表は冷却されます。

気候感度の異なる二つのモデルを用いて火山噴火後の気候変化を再現すると、気候感度が4℃のモデルの方が6.3℃のモデルよりも観測事実に近いことが分かりました(右図)。気候感度が6.3℃(温暖化の度合いが大きい)のモデルは、火山噴火後の寒冷化の度合いが観測に比べて大幅に大きくなってしまいます。気候感度が高いということは、冷却効果に対する温度降下も大きいということです。このことから、現実の気候システムの気候感度は

6.3℃よりも4℃に近い、と考えることができます。