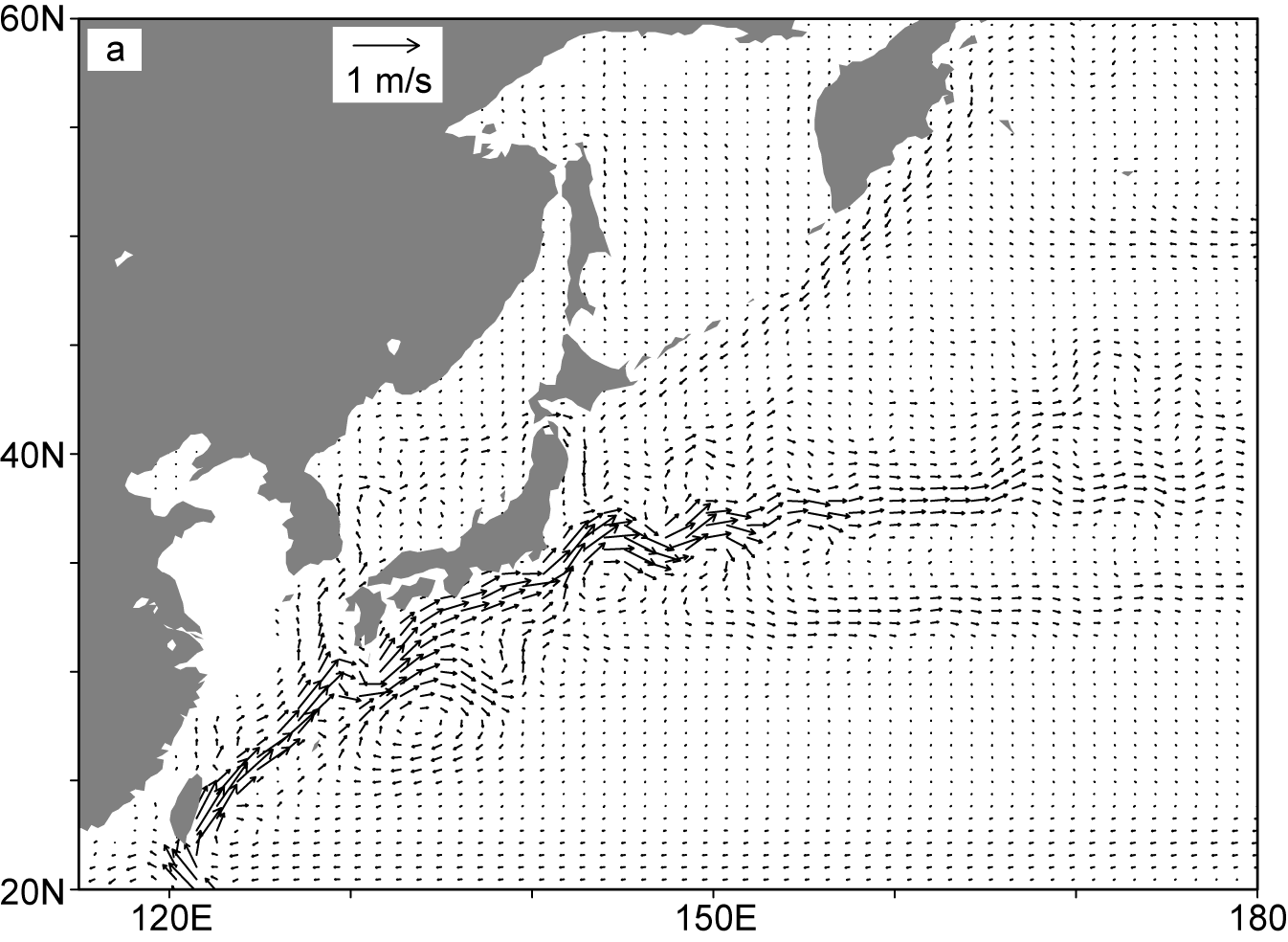

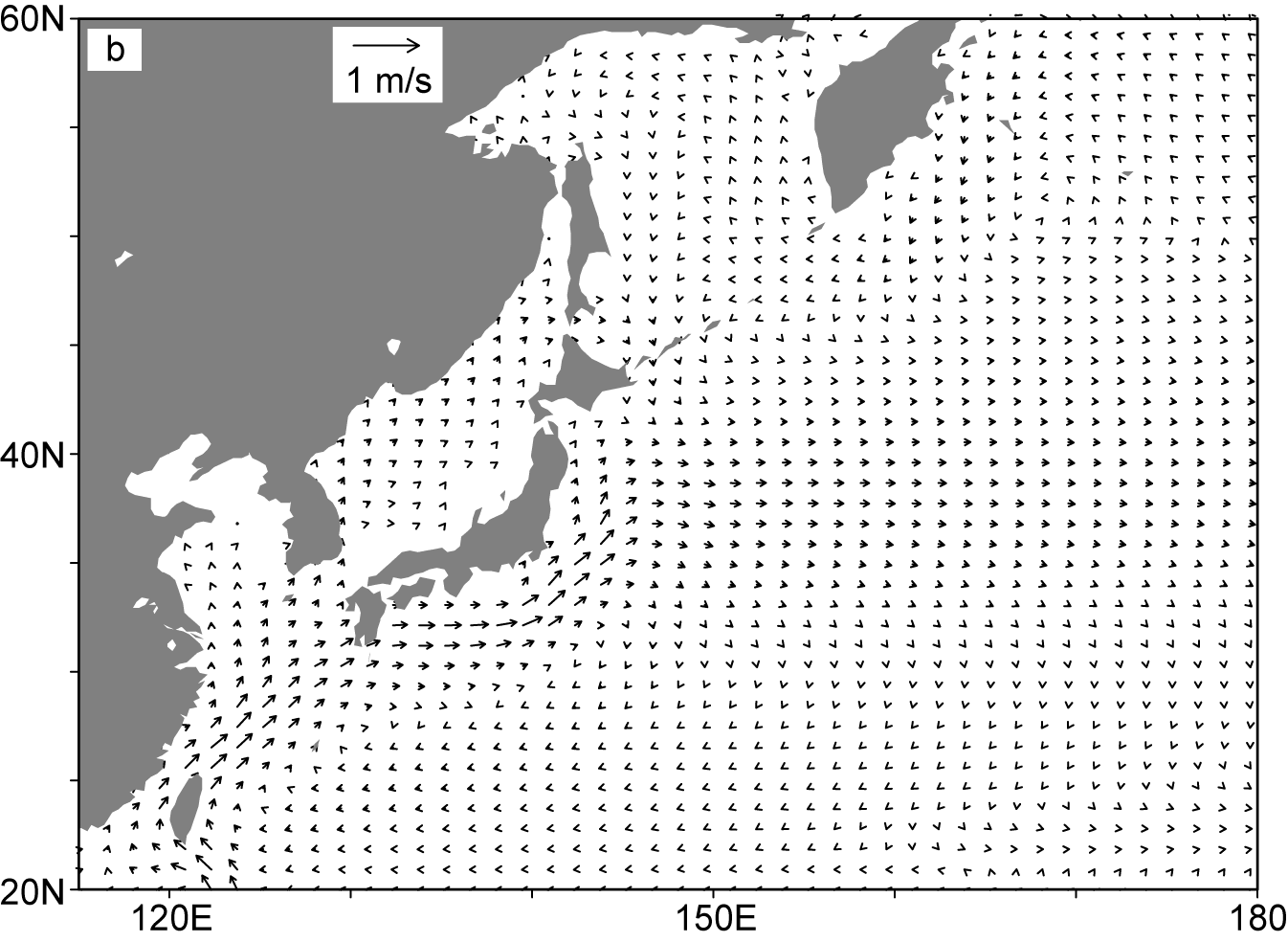

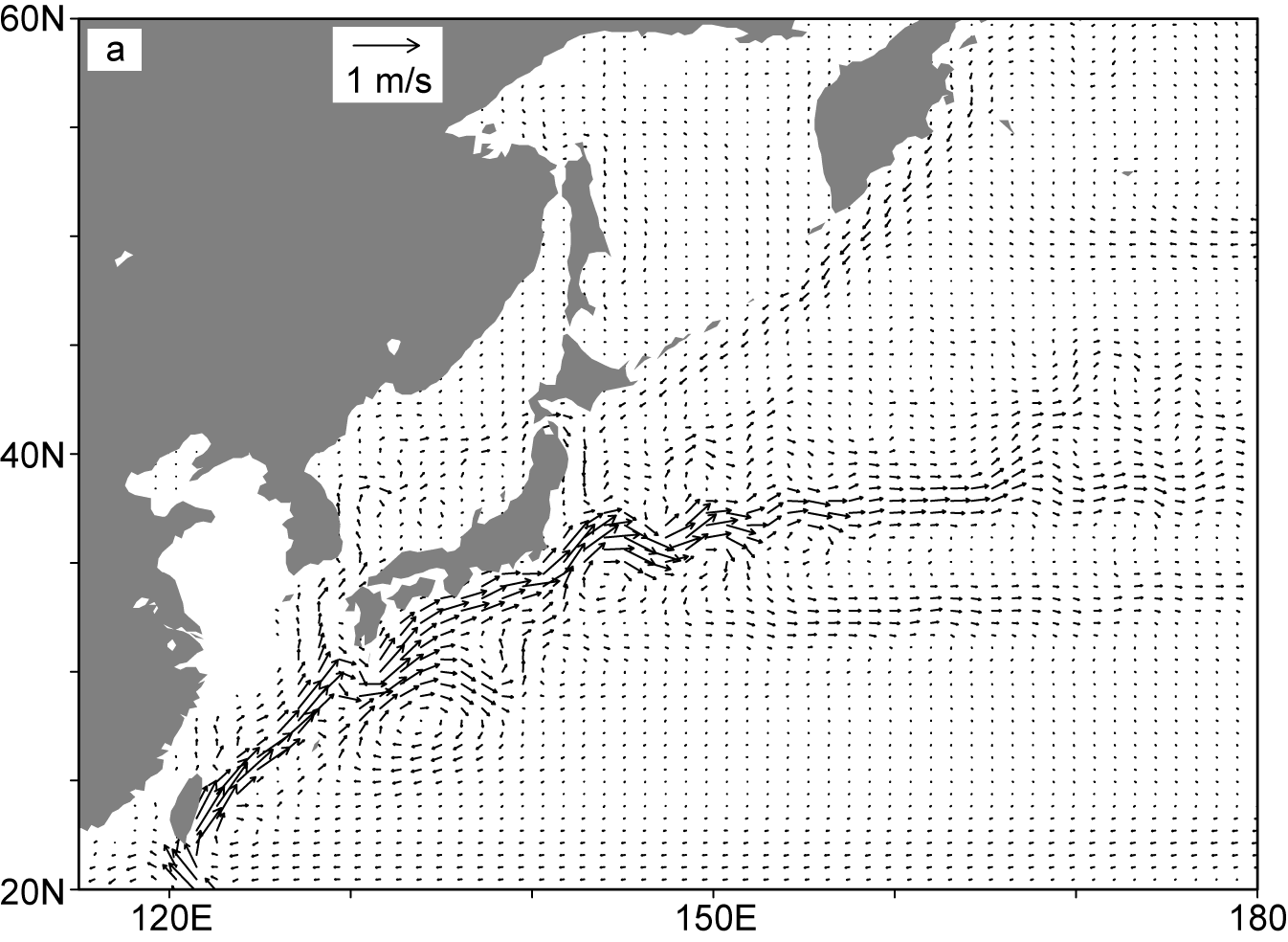

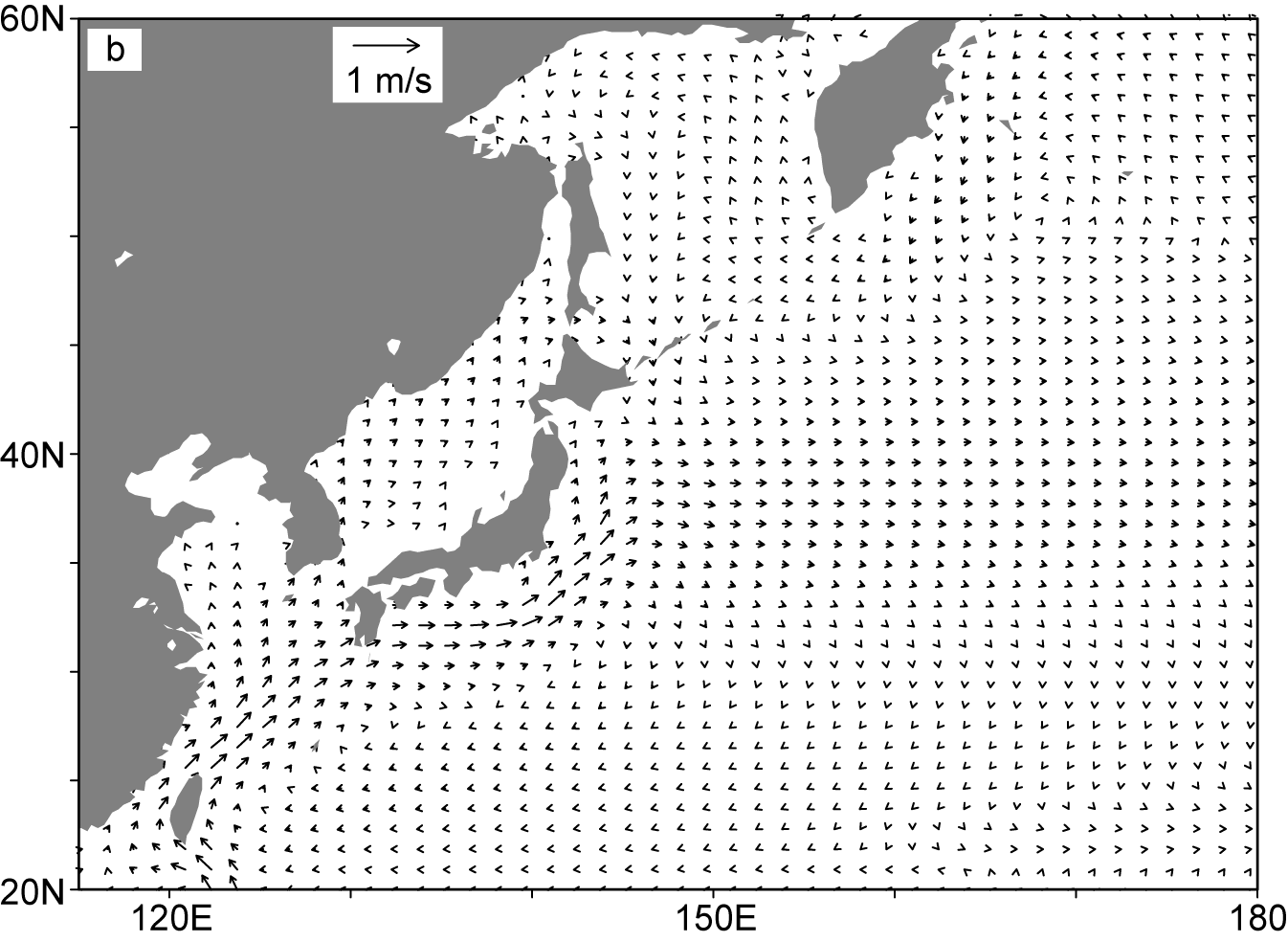

黒潮は幅 100 km 程度の海流であり、日本南岸を接岸して流れる場合と離岸・蛇行して流れる場合があり、房総半島の付け根付近で岸を離れる。日本沿岸を離れた後は黒潮続流と呼ばれ、東経160度付近までの間で2回大きく蛇行しながら東進する。気候モデルを用いたシミュレーションを行う場合、黒潮のこうした特徴を再現するためには、海洋の水平格子間隔は 100 km よりも十分に小さくなければならない。図1に示すのは、水平格子間隔が約 20 km の場合と約 100 km の場合に、気候モデルで計算された日本付近の表層海流(海面から水深100 m までの平均流速)を20世紀の間に渡って時間平均したものである。水平格子間隔が約 20 km の場合には上述の黒潮・黒潮続流の特徴をよく捉えているが(日本南岸では接岸する流路と離岸・蛇行する流路を平均したものになっている)、水平格子間隔が約 100 km の場合には黒潮は実際よりもずっと幅広く弱い海流としてしか表現されず、黒潮続流も判然としない。親潮についてもまた、水平格子間隔約 20 kmの場合には明瞭に認められるのに対し、水平格子間隔約 100 km の場合には再現されているとは言えない。

図1: 海洋水平格子間隔が(a)約 20 km と(b)約 100 km の場合に気候モデルでシミュレートされる日本付近の表層海流。

当然のことながら、黒潮・親潮のこれまでの状態を十分現実的にシミュレートすることができる気候モデルでなければ、その将来変化を適切に予測することはできない。気候モデルの海洋部分だけを用いて黒潮・親潮を適切にシミュレートすることは、現在の一般的な計算機事情のもとでは大きな困難を伴うことではなく、多くの研究機関・研究者がその再現や短期変動予測を行っている。しかし、海洋部分だけではなく気候モデル全体を用いて黒潮・親潮を適切にシミュレートすることには、計算機能力とモデル開発の面から未だいくつもの困難がある。特に地球温暖化予測の場合には最低でも 200 年に及ぶ長期シミュレーションが必要であり、黒潮・親潮を現実的に再現しながらそれを行うことは容易ではない。ここで紹介する予測シミュレーション結果は、海洋水平格子間隔が約 20 km の気候モデルのものであり、現状で最先端のシミュレーション結果だと考えていただいて差し支えない。

地球温暖化予測シミュレーションのためには、大気中の温室効果気体濃度の将来変化に関する何らかのシナリオを与える必要がある。ここでは IPCC の排出シナリオに関する特別報告書で提示された数十のシナリオのうち、経済成長を優先させて温室効果気体排出をあまり抑制しない場合の代表的シナリオである A1B と呼ばれるシナリオに基づいた予測結果を紹介する。20世紀末には大気中二酸化炭素濃度は約 370 ppm であったが、A1B シナリオではそれが21世紀末に 720 ppm に達するものとしている。他のシナリオの場合には、後述する温度上昇や流速変化の大きさは違ったものになるが、変化の傾向は大まかには同じであると考えてよい。

我々の行った予測シミュレーションでは、全地球上で平均した地表付近気温は21世紀の間に約4℃上昇する。温暖化幅は気候モデルごとに若干異なり、4℃という上昇幅は IPCC 第4次評価報告書に記載された予測シミュレーションの中では大きい部類に属する。我々の気候モデルは最小の格子間隔を採用しているが、それは必ずしも温暖化幅の予測精度が最高であることを意味しない。全地球上で平均した温度上昇に関しては、気候モデルの中で雲に関する過程をどのように取り扱うかに依存する部分が大きく、その取り扱い方は格子間隔とは独立の問題である。以下、具体的な温度上昇幅に関する記述においては、この点に留意していただきたい。小さな格子間隔を用いることの目的と利点は、温度上昇幅を精度高く予測することよりむしろ、気温・水温上昇や風系・海流変化の空間分布を適切に予測することにある。

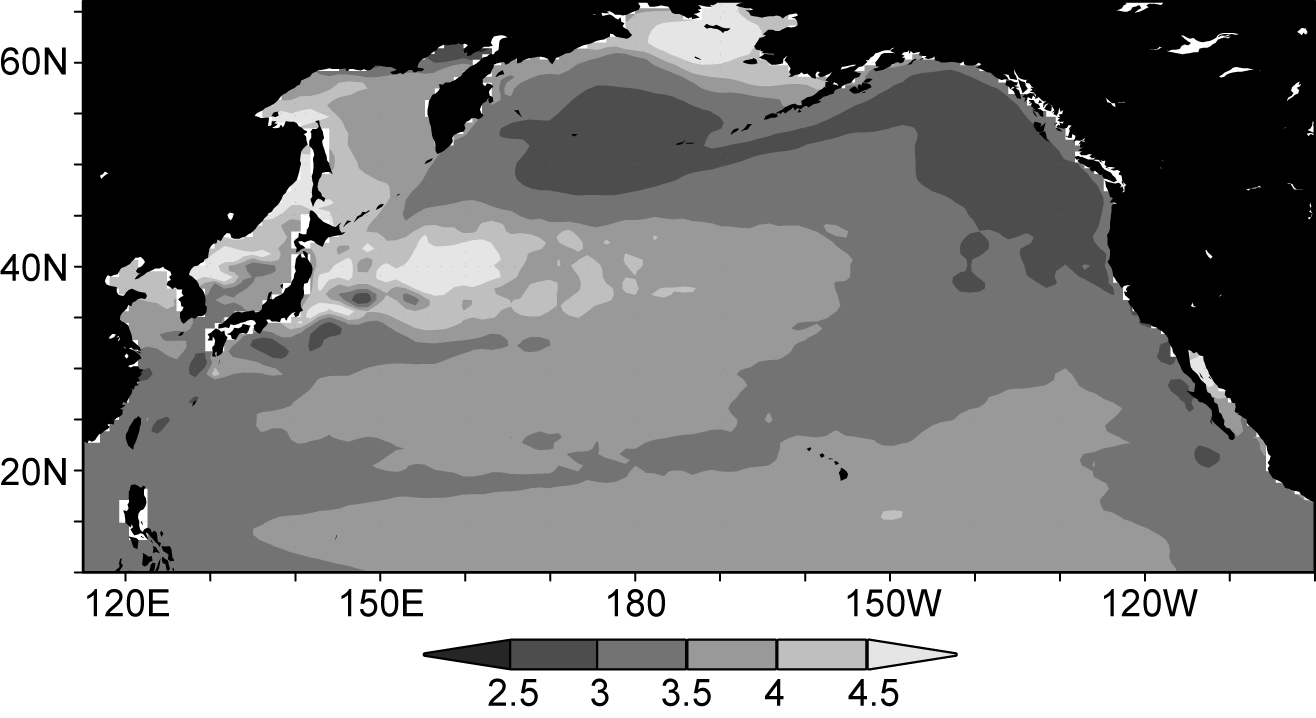

図2に示すのは、北太平洋における21世紀の間の海面水温上昇である。水温はいたるところで上昇するが、その上昇幅は一様ではない。黒潮・黒潮続流に沿っては特に大きな温度上昇が見られる。また、北緯20度から45度では昇温が比較的大きいのに対し、北緯45度より高緯度では昇温が比較的小さい。前者は亜熱帯循環、後者は亜寒帯循環に対応する領域である。これらの特徴は、次に述べるように、風の変化に起因する海洋循環の変化によっている。なお、ベーリング海とオホーツク海の沿岸では大きな昇温が見られるが、これは冬季の海氷が21世紀末には消失することによるものである。

図2: 北太平洋の海面水温上昇(20世紀と21世紀それぞれ最後30年平均の間の差)。

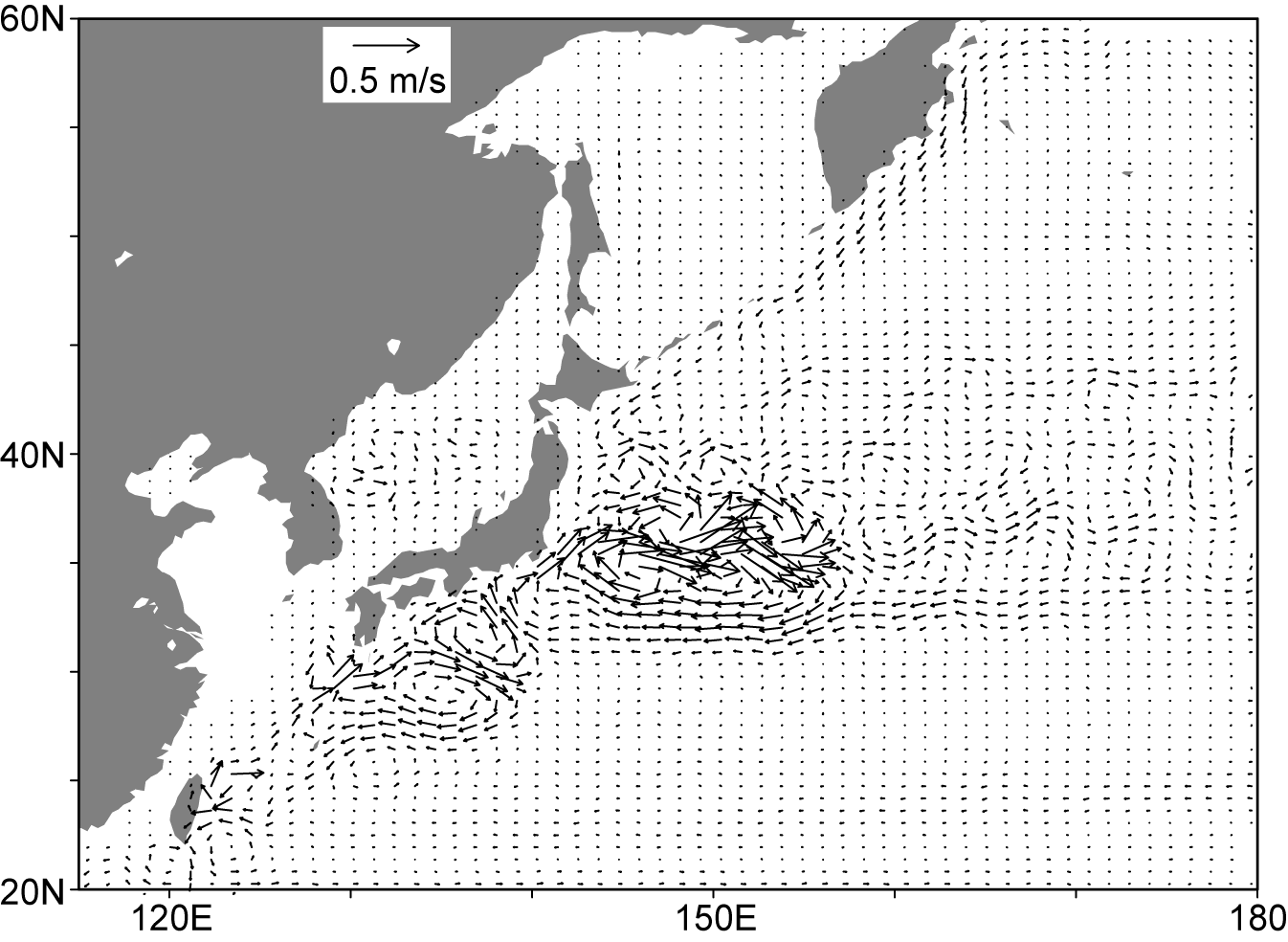

図3に示すのは、日本付近の表層海流(海面から水深 100 m までの平均流速)の21世紀の間の変化分である。その大きな特徴は、黒潮・黒潮続流が速くなっていることであり、特に黒潮続流域では最大 0.3 m/s の速度上昇が見られる。また、親潮の流速も全体的に大きくなっている。これらの海流の強化の主要因は、温暖化に伴う偏西風の強化にある。先ほど述べた理由により、偏西風の強化は亜熱帯循環・亜寒帯循環をともに強める働きを持ち、その西端に存在する海流である黒潮・親潮も強める。黒潮続流域で特に大きな速度上昇が見られることについては、ここで簡単に説明することができない別の理由も存在するが、それもまた風の変化に対する応答であることには違いがない。黒潮・黒潮続流はもともと南から高温の海水を運ぶ暖流であり、それが強化されることによってより多くの熱が運ばれ、それに沿う部分の水温上昇を大きくしている。

図3: 日本付近の表層海流変化(20世紀と21世紀それぞれ最後30年平均の間の差)。

一方、風成循環の特徴として、亜熱帯循環においては表層から深層への下降流が存在し、亜寒帯循環においては深層から表層への上昇流が存在する。これら下降・上昇流の強さは循環の強さに比例する。したがって、温暖化がもたらす亜熱帯循環・亜寒帯循環の強化は、それぞれの領域における下降流・上昇流の強化を伴う。一般に太平洋深層には表層よりも低温の海水が存在し、亜寒帯循環における上昇流は深層からの低温水の上昇をもたらしている。したがって亜寒帯循環の強化は深層から供給される低温水の増加を意味し、それが亜寒帯循環の領域で海面水温上昇が比較的小さくなっている要因である。

Coming soon.

Sakamoto, T. T., H. Hasumi, M. Ishii, S. Emori, T. Suzuki, T. Nishimura, A. Sumi (2005): Responses of the Kuroshio and the Kuroshio Extension to global warming in a high-resolution climate model, Geophysical Research Letters, 32(14), no. L14614.

Sakamoto, T. T., and H. Hasumi (2008): Pacific upper ocean response to global warming -climate modeling in an eddying ocean regime-, in Eddy-Resolving Ocean Modeling, Eds. M. Hecht and H. Hasumi, American Geophysical Union, 265-279.