スイスアルプス氷河実習の記録

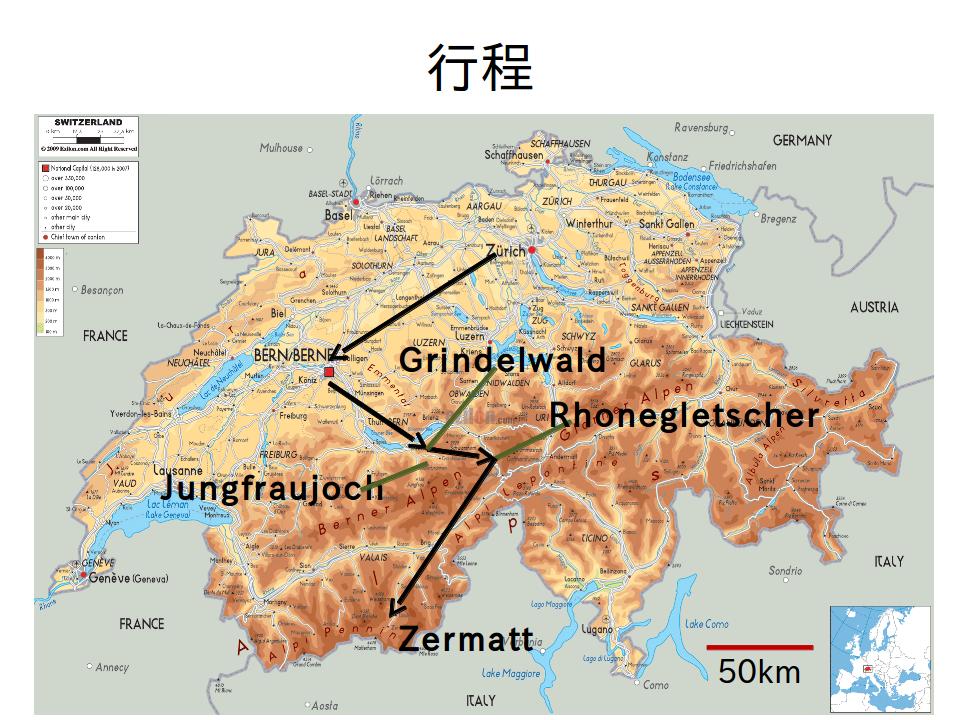

北大の環境科学院の南極大学のスイスアルプス氷河実習に参加してきました。期間は2013年9月1日朝Zurich到着から9月13日昼にZurichを出ました。主なプログラムは

Zurich中央駅(Bahnhof Zurich)の行き先掲示板。最近山陰本線の豊岡ー和田山からも消滅したぱたぱた回転する掲示板が現役(電光掲示板もある)。見えているのはS-BahnといってZurich郊外のBedtownと結ぶ各駅停車(私鉄の各駅停車みたいなもの)で、この左には都市間輸送を担うIR(InterRegio),IC(InterCity)、なかにはTGV(2時間に1本)などもあるので、結局Zurich中央駅では1分に1本ペースで電車が出発到着する。Zurichから乗り換えなしでいけるのは東はBudapest,南はMilano、西はGeneve-Airport,北はフランスLyon-Paris,ドイツはKielだ。駅の時刻表はSBBならここでみられる。http://www.sbb.ch/en/timetable/printed-timetables/taschenfahrplaene.html

Zurich中央駅前のTram(市電)。すなわち路面電車で記憶では17系統ある。Zurich国際空港まで路面電車でもいける(ただし中央駅からだと6.6CHFかかりSBB3.2CHFの安い)。朝と夜は混雑、特に通勤時間は満員になります。

Zurich郊外のTramなどの公共交通の地図。黒が国鉄SBB、青がバス、それ以外の色がTram。人口40万、都市圏人口120万の都市とは思えないくらい密です。

深夜バスの時刻表。午前3時半まで30分おきにバスが走っている・・・ しかもこれはZurich郊外の都市SchlierenからZurich中心部に向かうバス。衝撃。

トロリーバスがZurichには数路線あります。このためZurich中心部で道路を見上げるとこのように電線だらけです。横断歩道は黄色く塗られています。スイスは車両右側通行なので横断歩道をわたるときにみるのはまず左、時々忘れて危険な目に遭います(2回あった)

Zurichの北東にある郊外都市Winterthurから北、Stein am Rheinに向かう途中のWinterthur Wallruti駅。ここから単線区間となりますが、自転車置き場と線路が近くしきりがない。スイスの駅は改札がない(抜き打ち車内検札がある、頻度は高く、IC以上だとほぼ確実にあり、それ以外だとたまにある程度?)のだがその1つの例。

WinterthurーStein am Rhein間。丘陵が広がり、ぶどう畑もあります。

ロータリーあり、の標識。16mはなんだろうか?

Stein am Rhein駅。

Schaffhausen駅の券売機。SBBの券売機はどこも同じようなものだった。スイスパスを持っていると切符を買うことはあまりないのだが、適用外地域もしくは割引にしかならない地域に行く場合は自分で切符を買わなければならない。英語に対応しているので英語でがんばって探してなんとなくそれっぽい切符が買えたことにする・・・ が不安なので駅員に聞いたら違うっていわれた。ただ支払った料金が結局一緒だったので取り替えてもらえた。帰りはがんばって探した結果意図通りの切符が買えた。しかしたまたまうまくいった感じで、今度買うときは難航しそう。こつは行き先を指定する訳ではなく到着地のゾーンを指定するのがみそです。

こんな切符を買った。SchaffhausenからZonen810内の片道切符(15:58分、すなわち発券から1時間しか有効でない)、本来はCHF2.8だがスイスパス所有のため2.2CHFに割引。

降りた駅はここ。Schaffhausenから北東に一駅のHerblingen。駅舎はトンネルを出たところにあり、東浦和駅のような谷底にある。駅の周囲はキオスクといったショップがなくて寂しい(車専門のホームセンターはあった、が周囲は工場くらいしかなく、日曜日だったので人がいない)。スイス内にあるドイツの飛び地、Busingenへ歩いていく。Busingenについてはこちら→http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Lake/2917/zatsu/honto.html#02(飛び地領土研究会)

Herblingenから南東に向かって歩いていく。峠越えの道といった雰囲気。途中に砂利工場があった(左手)

ついに目標地点に突入。たっている地点がほぼスイスとドイツの国境。右へ行くとBusingen。ドイツ国境を示すカラスの看板が立っている。場所→https://maps.google.co.jp/maps?q=47.711292,8.669837&hl=ja&ll=47.711379,8.670112&spn=0.003653,0.010568&num=1&brcurrent=3,0x0:0x0,0&t=h&z=17

これ以外に標識らしいものは見当たりませんでしたが、どうも標石があるらしいです。

Busingen中心部まで2km。時間がなかったので中心部は訪問できず、国境を越えるだけで終わりました。おそらく正しかったのはSchaffhausenからBusingenを通るバスに乗車することでした。再訪を待つ!

ドイツからスイスに向かうときには特に標識はなく、市境を示す看板があるのみでした。

Zurichの東の高台Flunternにスイスの気象局の本部がある。場所はhttps://maps.google.co.jp/maps?q=47.378112,8.565752&hl=ja&num=1&t=h&brcurrent=3,0x0 :0x0,0&z=19。今回は見落としましたが、googleの航空写真によると建物の裏手に露場があります。

ETHを代表する?建物。このすぐ正面にTramの停留所があるという見事な立地(Tramが)

ETHは高台にあるので市街地がよく見えます。南西方向を見ていて見えている山はUetlibergです(山頂自体は右に切れてますが)

Uetliberg。山頂付近まで電車(しかもS-Bahn)で上ってこられる。途中かなりの急勾配を上りますがレールだけで走っています。線路の幅は広めです。

IR,ICなどの行き先。下の方にWienの文字列が見えます。

Grindelwald駅。

Grindelwald中心部からもUnter Grindelwald氷河の一部が見えます。この標識に違和感がない・・・

GrindelwaldからみるUnter Grindelwald氷河。

Grindelwald南東にあるPfingsteggロープウェイを上ったところ。ここからEiger,Jungfrau方面が見えます。

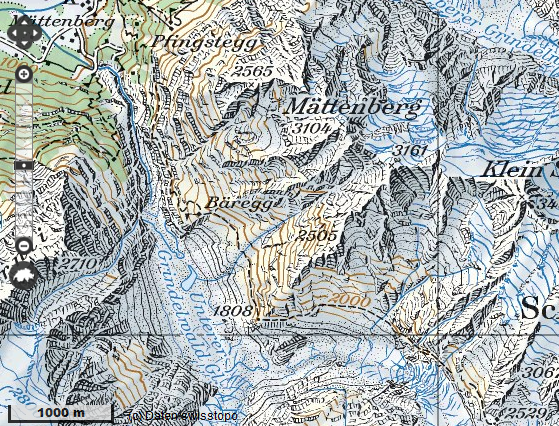

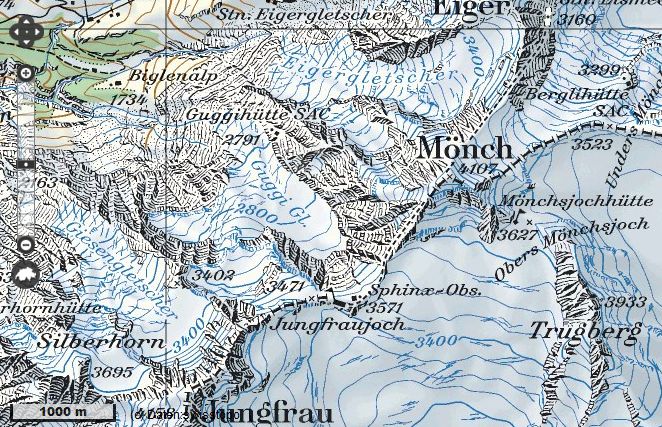

Unter Grindelwald氷河付近の地形図。

Pfingsteggから標高450mのぼり、標高1772mの小屋へ向かう。途中に堆積物に関する看板がありました。

登山道と氷河。谷の切れ方がすごいです。

Unter Grindelwald氷河の末端。Unter Grindelwald氷河は末端の標高が1500m"程度"−毎年大きくなっていくであろう−でこれはアルプスで最も低くなっています。分厚い堆積物により保温効果が働いて氷河が溶けにくくなっているのが主要な要因です。写真で見るよりも実際はもう少し下まで氷が存在しています(分厚い堆積物のため見えない)

氷河の下部には湖ができています。この湖は温暖化による氷河の後退によって出現し、数年前はもう少し大きかったのですが、決壊の危険があるため人工的に水路を造って湖水位を下げています。

氷河がなくなったことで周囲の斜面の崩壊が進んでいます。

ETHのVAWがライブカメラを設置していて、1日1回撮影し、撮影した写真はホームページhttp://people.ee.ethz.ch/~glacier/acam.htmlで公開されています。

Grindelwald-Kleine Scheidegg間の駅付近。Eiger(3970m)が見えます。丘に見える支柱群はスキー場のリフトだと思われます。

Kleine Scheidegg駅。ここから1時間登山鉄道に乗るとJungfrauですが、これはまたあした・・・

上が切れてしまいましたが、Kleine ScheideggからみるEiger.

朝8時。Kleine Scheidegg駅の温度計。ここから山岳鉄道50分で標高3500mまでいけてしまうという衝撃の鉄道。

Eigergletscherから先に途中2カ所の駅があり、駅は地中にありますがEigerの壁へ至るトンネルがくりぬかれていて、Eigerの真ん中あたりから下を見下ろすことができます。このあと高山病みたいになった(なぜか1時間もすれば回復しましたが)のでしばらくお休み。

Jungfraujochは観光地として整備されていてレストランなど完備です。

つづいて、Jungfraujoch測候所の見学です。大気やエアロゾルの観測が行われています。Jungfrau測候所についてはこちら→http://www.ifjungo.ch/

この日の天気図。終日晴天で、Jungfraujochでも気温が5℃まで上がりました。

Jungfraujochの温度計、日照計。観測されたデータはmeteoswissでリアルタイムで公開されています。→http://www.meteosuisse.admin.ch/web/en/weather/current_weather.par0001.html?region=8&station=JUN

JungfraujochからみるAletsch氷河。Medial Moraineがみごとです。

Jungfrau付近の地形図。

氷河が山にへばりついているあたりをみるとクレバスがいくつも見えます。

セッピも形成されています。ここでは稜線が西南西-東北東にのびていることに注意すべきですが、意外なことに北に向かって張り出しています。

Jungfraujochでの食事。手前のソーセージとポテトが18CHF、奥のパンが1.5CHF。標高3460mだということを考えると破格の安さだと思いますが。

標高3657mのMoench Hutteをめざしてハイキングします。標高差は100mくらいしかなく、天候さえよければ気軽に上れます。

Jungfraujochから下山し、Eiger Gletscherで途中下車します。ここではMedial Moraineだったところを歩くことができます。Eigerもよくみえます。パラグライダーが。

LGMか小氷期か時代は忘れましたが(さすがに小氷期はないだろうからLGMだと思う)昔に形成されたMedial Moraineの上です。比高は10m以上はあります。

ちょっと前まで氷河に覆われていたところにはこけが生え始めています。基盤岩と氷河堆積物のコントラストが面白いですね。この後どのように地形がかわっていくのでしょうか。

Kleine Scheidegg付近からEigerを。手前に見えるのがJungfraujochへ向かう線路とトンネルです。

つづいて、Rhone氷河へ移動します。Interlaken Ost駅。Berlinまで乗り換えなしでいくことができます。

Interlaken OstーMeiringen間。途中には斜面崩壊の後がいくつもみられました。小規模ですが教科書で見るような扇状地ににた形状をしています。

Furka Pass方面を望む。つづら折りの連続です。

ローヌ川のGletsch付近に河川観測所がありました。

河川観測所にこのような掲示がついていました。河川流量のグラフです。気温の高い7-8月に流量が最大となります。氷河の収支が最も効いていそうですが、年変動はどのくらいあるのでしょうか?

Rhone氷河方面をみる。小氷期の時代はこの谷に氷河が流れ込んでいたのですが、今ではすっかり後退して谷中の盛り上がった部分に相当する岩盤がむき出しになっています。

Rhone氷河末端にある湖の、河川へ流れ出るところ。岩には氷河擦痕が多数みられます。水位が上がると水位差が大きくなって流出量が大きくなる負のフィードバックが働いて湖水位は一定に保たれるように見えるのですが、実際は湖水位は30cm程度の日変動をします。おそらく氷河の融解量が昼と夜で違うために流入量が大きく変わる一方流出路が狭いからです。

Rhone氷河上方面を。手前にある白いものはテントで、中に観光名所となっている氷河をくりぬいたトンネルがあります。テントで覆ってしまうと中が保温されているので氷河が極端に解けにくくなり、今ではテントがあるところとないところの氷河表面高度の差が数mになっています。

氷河擦痕。このあたりはごく最近まで氷河の下でした。

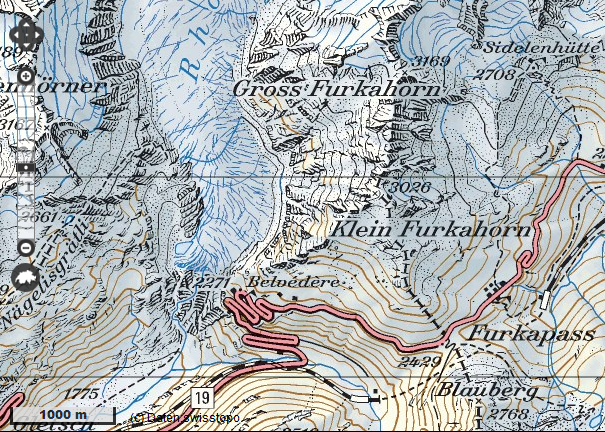

Rhone氷河末端の地形図。いまよりも氷河が広い。

Rhone氷河の上にあがります。Rhone氷河は氷の温度が高いので、氷河上および氷河中の水文作用が活発です。アルプスはこのような氷河が多いのですが例外の1つがGornerGletscherです。

クレバスの中に水がたまっています。場合によってはクレバスができたあと再度収束して塞がったりするのだと思われます。

Moulin。なんでもない穴のように見えますが手前の水路の流速がとても大きく、落ちたらしぬ!です。底が見えません。このような中規模な生きたMoulinは2つ確認されました。今では水が涸れてしまったMoulinはもっとたくさんありました。1つ1つのMoulinの寿命はどのくらいなのでしょうか。

氷河末端の湖には氷山が多数浮かんでいて、これもETH-VAWのライブカメラでみることができます。氷山は日々(びっくりするくらい)動いています。自分は風の日変動の作用だと思いますが・・・

氷河末端のcalvingが活発におこる地点。すでに多数の割れ目が生成しています。このあたりはdustが堆積していて黒くなっています。

放射計を用いてアルベド測定をします。かなり狭い範囲(~1m?)の地表面の反射を拾います。この装置だと短波長波が混じってしまいますが、ここでは簡単に、下向きor上向きの放射を電圧に変換して下向き/上向きの比をアルベドとして算出します。

雪面の状態。これでalbedo=0.3~0.4くらいだったと記憶します。

氷河の上は水路だらけです。

Rhone氷河下部の全体像がこれでわかるか。このあたりの幅は400-500mくらいです。

つづいて、GPSの装置(写真に写っていませんが)を用いて、7年前から観測している地点(緯度経度がわかっている点)の標高を測量します。氷河の上を歩いて緯度経度から地点を当てるのですが場所によってはすごい場所にあったりします。昔はもっと行きやすかったのでしょうが。

氷河上の氷を拾うとこんな感じの、みたことのないような氷です。融解再凍結を何度も繰り返すことでこのような結晶となるのでしょう。

Rhone氷河右岸にはETH-VAWの気象観測装置があります。少なくとも温度計がありました。降水量ははかってないみたいですね

このような場所にあります。地点としてはこのあたりhttps://maps.google.co.jp/maps?q=46.59131,8.377662&hl=ja&num=1&t=h&gl=jp&brcurrent=3,0x0:0x0,0&z=14なはず。

ここからだとRhone氷河のもう少し上流が見えます。白くなっているところがありこの辺りは夏でも雪になるのでしょう。ELAは少なくとも見えてそうです。

氷河ははじっこからとかされていくので、氷河と山の接続域ではこのように氷河が浮かび上がります。突然崩れないこともないので慎重な判断が必要です。

湖の全景。最初の日と氷山の位置が全然違いますね?

説明の看板。かかれているのは最終氷期の氷河線

ホテルにはこのような写真が飾ってありました。

Zermattに移動。なんとGletscher Expressに乗車! Apfel Juice(5.9CHF)をいただきました。

1991年4月18日と5月9日にRanda Rockslideとよばれる大規模な斜面崩壊が起きました。その跡です。地点はここhttps://maps.google.co.jp/maps?q=46.111326,7.785687&hl=ja&num=1&t=h&gl=jp&brcurrent=3,0x0:0x0,0&z=14

Zermattから登山鉄道で30分、Gornergrat駅からみるMatterhorn(4478m)。標高2500mくらいまで霧が出ていたのだが標高の高いところはすばらしい天候だった… この雲の出方が大気力学を想起させる

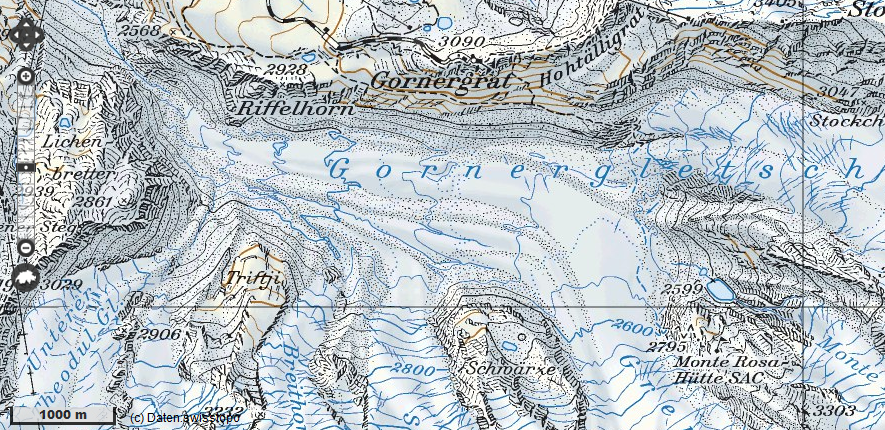

Gorner氷河付近の地形図。

Gorner氷河上流方面を望む。

南西方向のKleine Matterhorn方面。

名古屋大学の観測施設がありました。

もう1本Matterhorn.

霧が晴れてくると氷河の表面が見えてきました。Gorner氷河は温度の低い氷のためRhone氷河のような氷河全面にわたって水文作用がおこらず、選択的に水が流れていきます。ので地形図を見てもGorner氷河は氷河表面に岩石のようなぎざぎざした谷がいくつか発達しています。

Gorner氷河のMedial Moraine.クレバスの走向が特徴的です。

30分もするとMatterhornに雲がかかってきました。

Bern市街地のちょっと東にあるバラ園から見るBern市街。

Bern市街地の北側のKornhaus橋。計算すると川からの高さは40m・・・

Bern市街地を走るTram.

Bernの時計台。この時計台を見た後に北緯43度にある人口190万の某都市を訪れるとなおさら三大が○かり感が増す。

BernにあるEinstein Haus. アインシュタインが過ごした家だそうで、市街地にあります。

Bernで発見。OKOMEとは?

Bernに滞在した9月10日の天気図。終日雨で、一時は5mm/h程度の強い雨になりました。。

Bernではユースに止まりましたが途中にこのようなケーブルカーが。これも公共交通機関のようです。

さてふたたびZurichへ。またETHに戻ってきた。Clausius通りがあり、もちろんClausius-ClapeyronのClausiusである。

Zurich中心部からケーブルカーでETHの真ん前に出ることができます(最終日1日前まで気づかず)これも公共交通機関でスイスパスで乗車できます。

最終日1日前はZofingenにあるH.Blatter教授のホームパーティに。これがZurich近郊の路線図ですが、複雑すぎてなにがなんだかわかる限界です。スイスの鉄道はこれでもかというくらい複雑で、よくこれで列車の事故が起きないなと(とかくはずなのだが渡航前の2013年7月29日に列車が正面衝突死者1負傷35、もっともこれだけ複雑なら起きるわと思わなくもない)

スイスは2013年9月22日の国民投票を控えていて、各地で選挙活動を見ることができました。うち1つは徴兵制の廃止に関するものでそりゃ盛り上がるなと(結果は反対73%で否決)。この看板を調べてみると、国民への予防接種の義務化へ反対する看板のようです(Arzteinitiative医学的イニシアティブ、Profit vor Sicherheitセキュリティからの利益)

帰りの飛行機、Bangkok→Naritaにて。Nagoya空港が小牧にあるのと、Komatsu空港がすごいところにある。

back